給湯器の湯量が少ない時の対処法と原因解決ポイント

給湯器の湯量が少なくなると、日常の快適さや家事の効率が大きく損なわれます。本記事では、まず基本チェックとして設定温度・運転モードや給水・給湯の供給状況、配管の詰まりや凍結リスクを丁寧に確認するポイントを解説します。

次に、湯量を回復させる具体的な対処法を段階的に紹介し、機種別の注意点やよくあるトラブルの原因と対処法を整理します。さらに専門業者へ任せるべき判断ポイントと、依頼時に伝えるべき情報、保証・修理費用の目安も実務的に解説。日常のメンテナンスで湯量を安定させる方法や、年1回の点検時期、衛生管理のコツも網羅します。

自分で修理できない場合の適切な対応策を把握して、信頼できるメーカーに相談する準備を整えましょう。対処の第一歩として、リモコン運転スイッチを一旦切り、再操作する手順も併せて紹介します。

なお具体的な修理は、ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府などメーカー名にかかわらず、専門業者へ依頼してください。

湯量が少ない原因を特定する基本チェック

日常の湯量不足は、原因を絞り込む基本的な確認から始めると解決が早くなります。まずは設定温度・運転モード、給水給湯の供給状況、配管の状態を順にチェックしましょう。ほとんどのケースでは、些細な設定変更や供給トラブルが原因で湯量が著しく減ることがあります。ここでは、自己点検のポイントと、確認時の注意点を整理します。

なお、各社の給湯器はノーリツ・リンナイ・パロマ・パーパス・東京ガス・ガスター・ユメックス・長府といった主要メーカーに対応している機種が多く、機種ごとに違いがある点には留意してください。自己点検で判断が難しい場合は、最終的にメーカー(修理窓口)へ依頼するのが安全です。

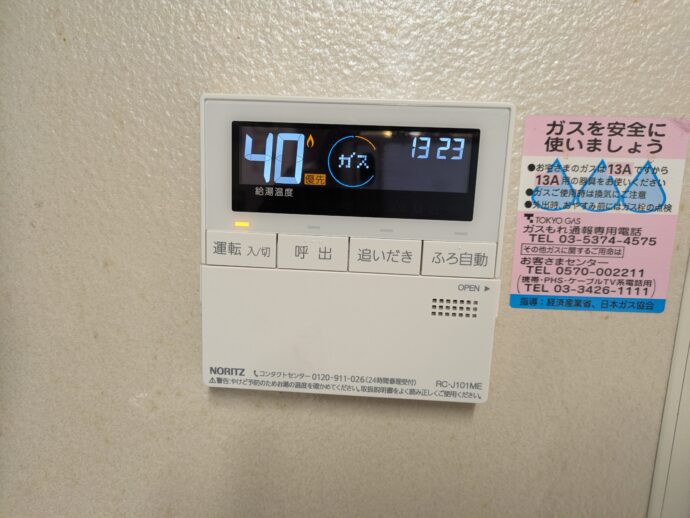

設定温度と運転モードの確認

湯量が少なく感じる要因として、設定温度が低い、あるいは節湯モードや一時停止状態になっている可能性があります。まずリモコンの表示を確認し、設定温度が適正範囲にあるかをチェックします。家族構成や用途に応じて、日常使用の標準温度を設定しましょう。次に運転モードを確認します。「ふろ」「追いだき」「給湯のみ」など、現在のモードが湯量不足を起こしやすい設定になっていないかを点検します。

節湯機能が作動している場合は、元に戻して通常運転へ切り替えます。リモコンの操作後は、運転の開始/停止を数分待って湯量が戻るかを確認します。万一リモコンと本体の連携不良が疑われる場合は、リセットを実行します。なお、機種によってはリモコンの電源を一旦オフにして再投入する「再起動」が有効です。様々な操作を試す際は、取扱説明書の手順に沿って慎重に行いましょう。

給水・給湯の供給状況のチェック

次に給水・給湯の供給状況を点検します。水道の元止めや開栓状態が変化していないか、給水菅にサブリレーがある場合は閉止していないかを確認します。ガス給湯器の場合はガス供給の圧力が不足していないか、ガス栓が完全に開いているかを確認します。給水圧が低いと湯量が不足します。水道の蛇口を数か所同時に開くと、給水圧の変化を把握でき、局地的な圧力低下を特定しやすくなります。水栓周りの給水系統で、パイプや継ぎ手に漏れがないかを視認します。

給湯側では、湯量を一定に保つためのリミットバルブや圧力調整部品が正しく作動しているかを点検します。電気式給湯器の場合は電源プラグの接触不良、ブレーカーの落ち、ヒューズ切れがないかを確認します。いずれも異常があれば専門業者に連絡してください。

ここまでの基本チェックで原因が特定できる場合も多いですが、自己判断が難しい場合は無理をせず専門業者に相談しましょう。ノーリツ・リンナイ・パロマ・パーパス・東京ガス・ガスター・ユメックス・長府といった主要メーカーの正規窓口を利用することをおすすめします。修理は自分で行わず、使用中の給湯器メーカーへ修理依頼をしてください。

湯量を回復させる具体的な対処法

湯量が不足する原因は機種ごとに異なりますが、基本的な対処法を順序立てて実践することで、改善の効果を高めることができます。まずは安全を最優先に、電源を切るべき箇所は適切に遮断し、作業中は水周りの取り扱いに十分注意してください。本記事では、設定温度の適正化と節湯対策、給水圧・ガス供給の確認、そしてリセット・再起動の手順を分かりやすく解説します。

なお、ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府など主要メーカーの給湯器に対応した一般的なポイントを盛り込み、修理はご使用の給湯器メーカーへ依頼することを前提に説明します。

設定温度の適正化と節湯対策

設定温度が高すぎると湯量の不足感を招く場合があります。まずは設定温度を適正値に見直しましょう。一般的にはキッチンや洗面所の使用温度を60〜42℃の範囲に保ち、生活スタイルに合わせて微調整します。湯量を確保するためのポイントは以下です。

- 往来する水温と湯量のバランスを確認。設定温度を1〜2℃刻みで下げ、シャワーの湯量感をテストします。

- 節湯対策として水の使い方を見直す。節湯シャワーの利用、同時使用の回避など、給湯器への負荷を減らす工夫を日常に取り入れます。

- 追い焚き機能の運用を見直す。長時間の追い焚きを避け、必要なときだけ運転することで効率を高められます。

運転モードや給湯の出力設定を機種別の取扱説明書で確認し、適切なモードで運用してください。お問い合わせ先として、メーカー名(ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府)と窓口を併記しておくとスムーズです。

給水圧・ガス供給の確認

湯量が不足する原因として、給水圧やガス供給の低下も考えられます。以下を確認します。

- 給水圧の概算を確認。水道メーターの近くに設置された圧力計があれば正常圧力を想定し、低下時は水道業者へ連絡します。

- 給水元の給水栓が全開か確認。止水栓が半開きだと十分な流量が確保できません。

- ガス供給の状態をチェック。ガス栓が全開か、ガス漏れの兆候がないかを確認します。特に寒冷地では凍結や配管の断熱が影響することがあります。

- リモコンと本体の連携を確認。給湯器とリモコン間の信号が途切れている場合、適切な出力が得られず湯量が不足することがあります。

上記の確認で異常が見つかった場合は、自己判断での修理は避け、メーカー窓口または専門業者へ連絡してください。ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府といった主要メーカーのサポート窓口を活用しましょう。

リセット・再起動の手順

多くのトラブルは電気系統の一時的な不具合で解消します。リセットや再起動の基本手順を以下にまとめます。ただし、機器の特性によって手順が異なる場合があるため、取扱説明書を確認してください。

- 電源を落とす前に、すべての給湯機能を停止します。

- 給湯器のブレーカーを一旦切り、約60秒待ってから再投入します。これにより内部の制御回路がリセットされます。

- リモコンの運転スイッチを切り、数十秒待って再度オンにします。リモコンと本体の通信を再確立させる効果があります。

- 復帰後、給湯器を通常運転に戻し、湯量が回復しているかを確認します。

- なお、頻繁にリセットが必要な場合は部品不具合やセンサー異常の兆候です。専門業者へ点検を依頼してください。

リセット・再起動の実施後も改善が見られない場合は、機種名と症状を明記のうえ、メーカー窓口または認定業者へ正式な診断を依頼してください。ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府といったメーカーのサポート体制を活用すると安心です。

機種別の注意点とトラブルシューティング

給湯器は機種ごとに仕組みや操作方法が異なり、点火不良・火力低下・連携不良といったトラブルも原因別に対処法が異なります。以下では、ガス給湯器と電気式給湯器の典型的な課題と、専門業者に任せるべき判断ポイントを整理します。メーカー名としてはノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府など、日本の主力ブランドを想定して具体的な注意点を示します。自分で修理は難しいため、必ずご使用の給湯器メーカーへ修理依頼をしてください。

ガス給湯器の点火・火力トラブル

点火・火力のトラブルは、着火機構・圧力・ガス供給の組み合わせで起こります。主な要因と対処の順序は次のとおりです。まず、運転を停止した後、リモコンの運転スイッチを一度切って再投入してください。これで小さな誤作動がリセットされることがあります。次に、以下を点検します。

1) 灯油式・ガス式のいずれかで、ガス供給圧が正常か。ガス栓が閉まっていないか、元栓・供給元の圧力異常がないか。

2) バーナー部の汚れ・水垢が着火を妨げていないか。内部清掃は専門業者に任せるべき領域です。

3) 点火プラグ・電極の状態。腐食や距離のズレがある場合は交換が必要です。

4) 排気筒の詰まり・換気不足。排気不良は一酸化炭素の危険にも直結します。

5) リモコンと本体の連携。リモコン表示と実際の運転挙動が一致しない場合、受信部の不具合や設定のズレが疑われます。 これらを確認しても改善しない場合は、必ずメーカー指定の修理窓口へ連絡し、現場点検を依頼してください。

なお、ノーリツ・リンナイ・パロマ・パーパス・東京ガス・ガスター・ユメックス・長府などの主要メーカーごとに設計は異なるため、同じトラブルでも原因と対応が変わることがあります。

給湯器とリモコンの連携不良

リモコンと給湯器の通信不良は、設定不良と通信系の故障の両方が考えられます。まずはリモコンの電源を切って約1分待ち、再度入れて運転を試みてください。これで多くの誤作動は解消します。次に確認する点は以下です。

1) リモコンの受信部と本体の無線・有線の接続状態。周囲の障害物や距離、他機器の干渉がないか。

2) 室内リモコンと浴室・キッチンなどの設置場所が適切か。温度センサーの位置誤差が動作不良を招くことがあります。

3) 室内リモコンの設定温度・運転モードの再設定。誤って別の運転モードに設定されている場合があります。

4) 本体のソフトウェア不具合。メーカー提供のアップデート情報があれば適用してください。 これらを試しても連携が回復しない場合は、配線の断線・受信部の故障が疑われるため、専門技術者の点検が必要です。なお、リモコン系のトラブルは、機種ごとに手順が異なるため、取扱説明書またはメーカー窓口の指示に従ってください。

電気式給湯器の動作不良と対処法

電気式給湯器はヒーター部の故障・温度センサーの不具合・電気配線のトラブルなどが原因で動作不良を起こします。対処の基本は以下の順です。

1) 通電状態の確認。ブレーカーが落ちていないか、電源プラグの接触不良がないか。

2) ディスプレイのエラーメッセージを記録。エラーコードが表示される場合は、取扱説明書の対応表を参照してください。

3) センサー部の反応。温度センサーの反応が鈍いと湯温が適正域に上がらないことがあります。

4) 水量や温度の設定。過度な温度設定や節湯モードの併用が、想定外の挙動を引き起こす場合があります。

5) 内部配線・ヒーターの断線・短絡。これらは高電圧・高温状態を伴うため、安全を最優先に専門業者へ依頼してください。 なお、電気式給湯器は機種ごとに内部構造が異なるため、自己判断での分解は避け、メーカーの修理窓口へ連絡してください。ノーリツ・リンナイ・パロマ・パーパス・東京ガス・ガスター・ユメックス・長府といったブランドを問わず、修理は認定技術者が行うべき領域です。

専門業者に任せるべき判断ポイントと依頼のコツ

自宅の給湯システムのトラブルは自分で完結することは難しい場合が多く、適切な専門業者に依頼することが最短で確実な解決につながります。判断ポイントを押さえ、依頼のコツを知っておくと、待ち時間を短縮し費用を抑えることができます。

本節では、あなたが今すぐセルフチェックできる点と、依頼時に伝えるべき情報、さらに修理費用の目安と対処法を整理します。なお修理依頼はノーリツ・リンナイ・パロマ・パーパス・東京ガス・ガスター・ユメックス・長府といったメーカー名に関わらず、メーカー別の仕様に応じた対応が必要です。最終的にはご使用の給湯器メーカーに修理を依頼してください。

自分で確認できるポイント

まずは現場レベルでの確認ポイントを絞っておきましょう。以下の項目をチェックし、記録しておくと依頼時に伝えやすくなります。

1) リモコンの表示・動作状況: 設定温度の表示が正常か、運転スイッチの反応はあるか。リモコンと給湯器本体の連携に不具合がないかを確認します。画面のエラーコードや点滅パターンを写真に残しておくと伝えやすい。

2) 点火・火力の状況: 点火に時間がかかる、安定しない火力、湯量が安定せずに熱が入りにくい等の現象をメモ。特にガス給湯器では着火不良や炎が小さい、燃焼音が異なるなどのサインを見逃さないこと。

3) 水・ガスの供給状態: 給水圧が正常か、ガス供給に不安定さがないか、周囲の希薄化した水圧やガス圧が原因である可能性をチェックします。水道メータの使用量やガスメーターの表示も観察。

4) 配管・排気の状況: 配管の露出部に腐食・漏水の痕跡がないか、排気口の詰まりや異物の入り込みがないかを確認。凍結・水垢の蓄積が湯量低下の要因となっていないかもチェック。

5) 最近の作業履歴や異常の時期: 近頃の修理履歴、部品交換履歴、新たな設置・移設の有無を整理。最近の気温変化や、季節的な使用パターンの変化も関連します。

6) 緊急時の対処記録: 電源を一度切って再投入したか、リセット手順を試したかなど、自己対応の履歴を残しておくと、再現性のある情報として役立ちます。

依頼時に伝えるべき情報

依頼時には、以下の情報を事前に整理して伝えると、訪問時の診断時間を短縮できます。

1) 製品情報: メーカー名(ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府など)と型番、設置年、ガス種・給湯能力など。リモコンの型番もあると良い。

2) 故障状況の具体像: 「湯量が少ない」「点火不良」「火力が不安定」「異音がする」など、症状の発生時期・頻度・発生条件をできるだけ詳しく。写真・動画があれば添付。

3) 現在の対処状況: 自分で試したリセット・電源切り再投入の有無・結果、他の機器との連携不具合の有無を伝える。

4) 生活影響と優先度: 使用不可の時間帯、給湯が必要な場面、給湯以外の機器にも影響があるかどうか。

5) 保証・契約状況: 保証期間の有無、メーカーの定期点検契約、工事保険の適用可否、過去の修理履歴を準備しておく。

6) 連絡希望と現地情報: 希望訪問日・時間帯、平日日中の在宅状況、アクセスの制限(ペット・駐車場の有無)など。

保証・修理費用の目安と対処法

費用の透明性を確保するため、事前の相場感を理解しておくことが重要です。以下は目安と対処のポイントです。なお、実際の費用は機種、症状、部品の有無により大きく変動します。

1) 現地診断料金: 多くの業者で出張費+診断料が設定されています。相場は約5,000円〜1万円程度。ただし、現地での修理可能が判明した場合は診断料が割引または無料になるケースもあります。

2) 部品交換費用: 部品代+技術料。部品が高価な場合は1万円台後半〜数万円、特定の部品(コア部品・熱交換器・点火ユニット・リモコンなど)は10万円を超えることもあります。状況次第で部品交換が必須になる場合があります。

3) 作業費用: 作業時間に応じた基本料金が発生します。複数の作業を同時に依頼すると割引が適用される場合があるため、同時依頼の検討も有効です。

4) 保証適用と費用削減: 修理後の部品保証・工事保証が受けられるかを確認しましょう。保証期間内であれば部品交換・修理費用が軽減される場合があります。保証の条件は業者によって異なるため、契約前に明確に確認してください。

5) 自費処置の判断: 修理見込みが低いケースや経年劣化が進んでいる場合、部品交換よりも機器の買い替えを薦められることがあります。総費用と長期の信頼性を比較しましょう。

6) 相見積もりの活用: 同一症状で2〜3社から見積もりを取り、料金内訳を比較します。見積書には「出張費」「診断料」「部品代」「作業費」「諸経費」が明記されているかを確認。納得のいく説明がない場合は質問してクリアにします。

7) 依頼時のコツ: 事前に症状と発生条件を整理しておくと、見積もりが過大になるのを防げます。リモコン連携不良や火力不安定など、再現性のある症状は具体的に伝えましょう。対処方針として「部品交換が必要か」「リセット再起動で改善するか」を問い合わせ、作業前に費用の大まかな範囲を提示してもらいます。

8) アフターサポート: 修理後の動作確認と、同様のトラブル発生時の対応方針を確認しておくと安心です。保証期間や再訪問の条件も事前に把握しておきましょう。

専門業者に任せる際は、メーカー名に関係なく信頼性の高い業者を選ぶことが肝要です。ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府といった主要メーカーの認定施工店や、給湯器の修理実績が豊富な業者を選ぶとトラブルの再発リスクを低減できます。修理依頼は最終的に機器メーカーの正規修理窓口または認定工事店へ依頼するのが安全です。

日常のメンテナンスで湯量を安定させる方法

湯量を安定させるには、日常の小さな習慣が大きな効果を生みます。定期的な点検と清掃、適切な使い方の工夫を組み合わせることで、給湯器の性能を長く保ち、突然の湯量不足を未然に防ぐことができます。特にガス給湯器や電気式給湯器は、長期使用で内部の配管や熱交換部に負荷が蓄積しやすいため、年単位のケアが重要です。本章では、年1回の点検・部品交換、配管と給水系の清掃、日々の使い方の工夫について、実践的なポイントをまとめます。なお、修理は自分で行わず、必ずメーカーや専門業者に依頼してください。ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府など、主要メーカーの機種別対応にも触れます。

年1回の点検・部品の交換時期

湯量の安定には、年に1度の全体点検が不可欠です。まず外部の操作パネルやリモコンの表示を確認し、異常なエラーメッセージの有無をチェックします。内部では、給湯本体の熱交換器、ガス側の噴射部、電気系統の接続部、センサーなどが摩耗・腐食・劣化していないかが焦点です。部品交換の目安としては、以下を目安にしてください。

熱交換器の清掃やサーモスタット・先端部品の摩耗が著しい場合は交換推奨。メーカーの取扱説明書に推奨時期が明記されている部品(パッキン、ガスバーナー、点火ユニット、電解質パーツなど)は、その指示に従います。長年の使用で内部のスケール(水垢・カルシウムの沈着)が進むと熱効率が低下し、湯量が落ちる原因になります。点検時にはこのスケールの蓄積量を評価し、必要であれば清掃を専門業者に依頼してください。なお、保証期間中は保証規定に従い部品交換を受けられることが多いので、点検時には保証適用の確認も忘れずに。

配管・給水系統の清掃と衛生管理

配管内の水垢や沈殿物は、湯量の低下だけでなく衛生面のリスクにもつながります。日常的には給水圧の安定化と同時に、配管内部の清掃が湯量の回復・安定に寄与します。具体的には、年に1回の循環清掃や、給水系統の分岐部・止水栓の点検を実施します。水道水の水質が硬水の場合、内部にスケールが付着しやすいため、地域の水道局情報を確認して洗浄の頻度を増やすことを検討してください。清掃は自分で行える範囲と業者に任せる範囲を分け、特に熱交換器や配管の本体部は専門業者に任せるのが安全です。清掃後は必ず排水口の衛生管理を徹底し、薬剤を使用する場合は機種の適用可否を確認してください。給水系統の圧力管理にも注意を払い、適正圧力を維持することで湯量の安定性を高めます。

使い方の工夫と節湯のコツ

日常の使い方を少し変えるだけで、湯量の実感を大きく改善できます。湯量が不足する時間帯を避け、同時に複数箇所で大量の給湯を行わないよう計画的に使用します。シャワーと追い焚き機能を併用する際は、先に一方を設定してからもう一方へ切り替えると、給湯器の出力負荷が分散され、安定した湯量を保ちやすくなります。節湯のコツとしては、適切な設定温度の見直しと、節水型の器具の活用、流水量の調整が挙げられます。設定温度を高くしすぎると無駄なエネルギー消費が増え、逆に低すぎると湯量不足の原因になります。自宅の給湯器メーカーに応じて、リモコン画面の運転モードを「標準」「エコ」「節湯」などのモードに切り替え、無理な運転を避けるのがポイントです。なお、リモコンの運転スイッチを一度切ってから再投入する「リセット」が有効な場合が多いですが、誤作動を避けるためにも具体的な操作方法は取扱説明書に従ってください。最終的には、メーカー(ノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパス、東京ガス、ガスター、ユメックス、長府など)に相談し、機種別の最適な節湯・運用法を確認しましょう。自分で修理は推奨されません。必要に応じ、修理依頼はメーカーに直接行い、正規のサービスを利用してください。

前の記事へ

« 給湯器の止水栓が動かない時の原因と応急対処法